Барби и дети детсадовского возраста

Специфика игры с куклой Барби у детей дошкольного возраста

В отечественной психологии не проводились специальные экспериментальные исследования игр с куклами различных типов для определения их "культурно запрограммированного" содержания. Встречающееся в психологической литературе крайне полярное отношение к кукле Барби носит скорее эмпирический и оценочный, чем экспериментально-объективный характер.

Кукла Барби появилась в 60-х гг. прошлого века и сильно отличалась от всех ранее выпускавшихся кукол. Во-первых, была найдена удачная величина куклы (она не очень большая, но и не пупсик, и детям очень удобно играть с ней); во-вторых, Барби была задумана как образец женской красоты (у нее красивые лицо, волосы и тело); в-третьих, у нее могут сгибаться руки и ноги, чего нет у большинства других кукол; в-четвертых, ее важным отличием от остальных кукол является наличие груди, т.е. половых признаков взрослой девушки. Красивые куклы были и раньше (например, фарфоровые куклы), однако обычно они стоили дорого и были недоступны для большинства детей.

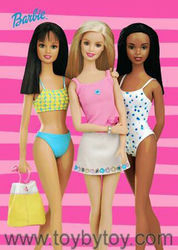

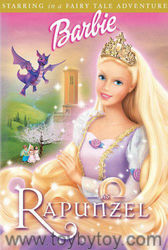

С момента первого появления куклы Барби возникло множество ее "амплуа": Барби-роллер, Барби-принцесса, Барби-невеста, Барби на вечеринке, Барби-русалка и т.д. Существуют темнокожие Барби и Барби-инвалид, сидящая в кресле-коляске, а также беременная Барби. Кукла завоевала мировой рынок: она продается во многих странах; в некоторых из них она целиком приспособлена к иной культуре или просто наряжена в народный костюм.

"Имущество" Барби постоянно увеличивается на несколько предметов (это может быть самолет, фотоальбом или несколько новых костюмов). Для Барби выпускаются косметические средства, которые девочка может использовать и сама. Некоторые наряды для Барби созданы в знаменитых домах моды (Barbie от Givenchi). Востребованность этой куклы способствовала возникновению целой индустрии Барби.

Во многих странах фирма Mattel выпускает журнал "Играем с Барби" (на русском языке в том числе), который выполняет обучающие и воспитательные задачи. Так, дети из него могут узнать о хороших манерах, как подобрать ткани для платьев и подходящие аксессуары, правильно комбинировать части одежды друг с другом и т.д.

Популярность этой куклы среди девочек свидетельствует о том, что она, видимо, отвечает каким-то их потребностям. Вместе с тем не только родители, но и психологи неоднозначно оценивают эту куклу.

Так, Г.Г. Ершова отмечает, что для полноценного формирования ребенка куклы и кукольные домики должны иметь современный дизайн, быть изготовлены из новых материалов и технических элементов. Они должны нести все сведения о научно-техническом и культурном прогрессе, иначе у ребенка вынужденно формируется неадекватная картина мира. В связи с этим, по мнению Г.Г. Ершовой, идеально разработанным (с точки зрения адаптивно-потребительского общества) выглядит комплекс кукольной жизни Барби. Однако этот автор отмечает и его недостатки, утверждая, что комплекс "изначально абсолютно исключил ориентировку на эволюционно-прогрессивное интеллектуальное развитие ребенка (как творческое, так и аналитическое)" [3, с.152].

В.К. Лосева и А.И. Луньков положительно относятся к этой кукле и считают, что Барби способствует освоению такой важной части женской роли, как роль "красавицы". "Долгое время на нашем рынке не было игрушки, отвечающей потребности девочек этого возраста играть в игры про "красавицу". И эта потребность проявлялась в рисовании однотипных принцесс, стремлении переодеваться в нарядное мамино платье и туфли на высоких каблуках и жгучем интересе к косметике. С появлением куклы Барби проблема отсутствия игрушки для девочек разрешилась" [6, с.29]. Барби, с точки зрения вышеназванных авторов, не "дочка" и не "мама", она - "красавица-принцесса" и вполне закономерно, что рядом с ней появляется принц. Барби позволяет девочке осуществить свою мечту стать не только матерью, но и принцессой и встретить своего принца.

Нередко сильное желание девочки иметь куклу Барби сталкивается со столь же сильным сопротивлением родителей. К чему, по мнению В.К. Лосевой и А.И. Лунькова, может привести подобный запрет? "Запрет на удовлетворение этой потребности (потребности игры в "красавицу". - Прим. авт.) неизбежно исказит психосексуальное развитие девочки, внесет раскол в ее сознание, создаст чувство собственной неадекватности. Ведь в сказках принцы женятся не на добрых "мамочках", а на прекрасных принцессах, с которыми, естественно, отождествляет себя девочка в своих фантазиях. Таким образом, запрет на игру в "красавицу" - это запрет на детскую фантазию о красоте и счастье" [6, с.29].

Другие авторы оценивают роль Барби прямо противоположным образом. Карин Нойшюц, сторонница вальдорфской педагогики, описывает куклу Барби так: "В магазинах продаются всякие Барби, Синди, Кены и прочие, этакие куклы-фотомодели с тоненькими, как спички, ножками или мускулатурой, как у супермена, с мертвым рыбьим взглядом и отвратительной виниловой кожей. Для них выпускают тысячи принадлежностей: спортивные костюмы, лошадей, плавательные бассейны, туалетные столики, космические скафандры, экипировку для подводного плавания, гоночные автомобили с всевозможными престижными аксессуарами. Эти куклы - отражение жизненной позиции, которая вызывает серьезные сомнения" [4, с.70].

Отрицательно относится к "сексуальности" данной куклы В.В. Абраменкова, которая в своей статье "Игра формирует душу ребенка" резко критикует Барби. "Кто не знает кукол Барби и Синди - секс-символ и воплощенную мечту общества потребления! Какие жизненные ориентации для малыша символизируют собой эти красавицы с женскими формами? Кто они - дочки? Подружки? Обладая такой куклой, девочка воображает себя не мамой, укачивающей дитя, а горничной, ухаживающей за своей госпожой, убирающей ее дом и приводящей к ней бой-френда. Архетип материнства незаметно подменяется архетипом блуда! Мы - родители, что действительно хотим для своих дочерей будущего интердевочки?" [1, с.76]. Мы должны заметить, что кроме возможной ориентации ребенка на сексуальность игра с Барби содержит и другие возможности. Помимо самой куклы и ее спутника Кена, а также их общих друзей существуют еще и куклы-дети, что позволяет играть в "семью". Если Барби кормит Шелли, укладывает ее спать, водит на прогулку и т.д. - это и есть игра в "дочки-матери". Барби здесь "мама".

В качестве темы исследования мы выбрали поиск ответа на вопрос о том, вызывает ли Барби преждевременный интерес дошкольников к половой жизни взрослых.

По нашему мнению, позицию сторонников и противников Барби относительно упомянутого вопроса необходимо соотнести с представлением о благополучном формировании "психосексуальной идентичности" (Э. Эриксон), долго не изучавшемся в отечественной психологии. Согласно Г. Крайг, полоролевая (тендерная) идентичность, возможно, является самой важной частью "Я-концепции". Ребенок должен узнать свою половую принадлежность, т.е., во-первых, связанное с полом поведение и, во-вторых, типичные половые особенности [5, с.145-147]. В большинстве культур дети начинают демонстрировать соответствующее полу поведение к 5-летнему возрасту, однако многие из них уже к 3 годам усваивают некоторые специфические для своего пола модели поведения. "Полоролевые стереотипы - это укоренившиеся, твердые представления о том, каким должно быть мужское и женское поведение" [5, с.145]. Уже в младенческом возрасте дети сталкиваются с образцами для подражания и системой поощрений и наказаний, помогающих отличить приемлемое для их пола поведение от неприемлемого.

Как пишет Г. Крайг, гендерные понятия формируются у детей на основании того, чему их учат, а также за счет подражания культурным моделям, которыми дети окружены. В психологической литературе этот процесс связывается с процессом социализации, которая осуществляется через идентификацию, т.е. психический процесс, содействующий пониманию того, кто ребенок есть и кем он хочет быть. Нет единого мнения о механизмах, с помощью которых достигается идентификация. Так, согласно Фрейду, у мальчиков механизмом идентификации является дифференциация, а у девочек - аффилиация. Теоретики социального научения считают, что идентификация осуществляется благодаря наблюдению и подражанию. С позиции когнитивного подхода идентификация - это часть общего процесса познавательного развития, с этой точки зрения понятийное понимание своего пола, возможно, после 3 лет; к 6-7 годам дети уже создают стабильное понимание своей женской или мужской идентичности [14].

В Барби действительно ярко выражена женственность; но индустрия данной игрушки акцентирует также и разноплановость, разносторонность женщины: она одновременно может быть мамой, красавицей, женой и человеком той или иной профессии. Используя понятия Крайг, можно сказать, что Барби - это модель женского поведения. Как эта модель становится личным "достоянием" ребенка?

В культурно-исторической традиции этот вопрос звучал бы так: как ребенок дошкольного возраста присваивает (т.е. делает своим) культурный образец поведения, "запрограммированный" в Барби? Согласно Л.С. Выготскому, образцы поведения в культуре не даны, а лишь заданы: ребенок должен их для себя открыть и опробовать, что требует достаточно длительного времени. Дети дошкольного возраста обнаруживают и опробуют отношения между людьми в сюжетно-ролевой игре. В ней ребенок ищет и объективирует свое понимание того, что, значит, быть взрослым, женщиной или мужчиной. Чтобы подтвердить или опровергнуть мнение об отрицательном влиянии Барби на детское развитие, прежде всего следует доказать, что именно в игре с Барби действия детей имеют смысл интимных половых отношений и эти действия отличаются от нужных и соответствующих дошкольному возрасту игровых проб поведения, характерного для того или иного пола.

Проблема состоит в том, что именно последнего нет - мы не знаем, что в дошкольной игре является "нормой" понимания отношений между полами и половой принадлежности. Среди детских психологов нет единого мнения о том, что и как сказать ребенку, когда он интересуется тем, откуда он взялся, как ребеночек попал в мамин живот и какую роль при этом играет папа. Дети должны искать ответ на эти вопросы, и игра может быть прочитана психологом как "зеркало" прояснения ребенком ответов на них.

Гипотеза нашего исследования касается именно нормы понимания дошкольниками половых отношен как содержания их игры и основывается на теоретических представлен ях об акте развития и предметное игры [12]. Мы предположили, что с ответствующим дошкольному возрасту и адекватным для понимания отношений между полами сюжетом игр будет такой, в котором:

а) два типа жизни (взрослой - половой и детской - бесполовой) отделены друг от друга и локализовав разных семантических пространен и времени;

б) разыгрывается переход от одного пространства к другому как основное событие игры.

Следовательно, если сюжеты наших испытуемых с Барби имеет упомянутое содержание, то кукла будет стимулировать неадекватно возрасту интерес к половой жизни, наоборот, может помочь здорово пониманию дошкольниками отношений между полами.

Таким образом, объектом данного исследования является содержание игр с обычными куклами куклой Барби, а предметом исследования - игровые пробы поведения, характерного как для той или иной половой принадлежности, и полоролевых отношений в соответствующем сюжете.

В задачи исследования входу определение метода оценки игр (т.е. критерии и показатели содержания игры), инициирование с двумя типами кукол (обычными куклами типа Барби) и сравнение содержания обеих групп игр.

Эксперимент состоял из двух частей. В первой части мы инициировали игру с куклами типа Барби и соблюдали за ней, во второй час следили за играми детей с обычны куклами ("не Барби").

В эксперименте участие в а 13 детей в возрасте от 3 до 7 лет (10 девочек и 3 мальчика). Из них пятеро принимали участие в об частях эксперимента, с остальными были проведены игры только с Барби или только с обычными куклами.

С каждым ребенком было проведено по три игры, с пятью детьми по шесть игр (по три на каждую куклу). Всего было получено 56 игровых протоколов. Дети играли в привычной для них обстановке детского сада. Для игры они могли выбирать все знакомые им игрушки, а также кукол, принесенных экспериментатором, который предлагал набор кукол типа Барби (а также нужные для игры с ними атрибуты) или обычных кукол с необходимыми атрибутами.

В наборе кукол Барби были сама Барби, одетая в красивое белое платье, с заплетенной косой, с бусами и браслетом; Кен в брюках, рубашке и ботинках, с браслетом на руке; кукла Вероника (русский вариант Барби), одетая в брюки и блузку, с распущенными волосами, без украшений; кукла "малыш" (пупсик) в комбинезоне. Аксессуары к куклам: расчески, фен, зеркала, несколько предметов привлекательной одежды, предметы косметики (помада, крем для лица, для рук, лак для ногтей), парфюмерии (духи, шампуни и т.д., прилагающиеся к кукле Барби) и "Розовый дом" Барби (в играх детей 6-7 лет).

До начала собственно экспериментальной работы проводилась серия вводных игр, когда экспериментатор приходил в группу, чтобы дети с ним познакомились и привыкли к нему; он не показывал экспериментальных кукол, а играл в игры, затеянные детьми. Данные вводных игр не подвергались анализу. Собственно эксперимент с детьми младшего возраста проводился индивидуально, а со старшими как индивидуально, так и с двумя детьми (здесь экспериментатор почти не участвовал в игре). Взрослый предлагал ребенку поиграть с ним в игру, которую выберет сам ребенок. Если он выбирал игру в куклы, начиналась фиксация данных; если ребенок предпочитал другую игру, то спустя некоторое время экспериментатор предлагал ему поиграть с принесенными им куклами. Если ребенок соглашался, ему предоставляли возможность взять тех кукол, с которыми он хотел играть, а взрослый играл с остальными куклами.

В наборе принесенных экспериментатором обычных кукол были большие куклы более взрослых девочки и мальчика (в игре они могли использоваться в качестве взрослых) и маленькие куклы девочки и мальчика (в игре они могли использоваться детьми в качестве малышей). Кроме того, были четыре куклы неопределенного возраста, которые могли исполнять роль, как взрослых, так и детей.

Аксессуары, которые предлагались к обычным куклам, были аналогичны аксессуарам Барби, но больше по размеру. Игровыми атрибутами были маленькие, но настоящие расчески, зеркала, предметы одежды (несколько платьев, в том числе и белое), подходящие для разных кукол, коробочки и баночки от косметики и парфюмерии и т.д., а также предметы-заместители недостающих аксессуаров (так, деталь от конструктора, имеющая форму буквы "г", заменяла фен).

Данные наблюдения по каждой игре оценивались по следующим показателям:

1. Тема игры.

2. Сюжет игры и его структура:

а) последовательность игровых действий;

б) семантические пространства;

в) переходы между ними. 3. Инициатива:

а) взрослого;

б) ребенка (особенно то, какую роль в игре выполняет кукла).

Нас прежде всего интересовала частота следующих ролей (амплуа) куклы: "мама", "красавица", "женщина" (поведение сексуально окрашено).

Мы предположили, что действия характерные для этих ролей, могут быть следующими: "мама" - все действия ухаживания за членами семьи и домом; "красавица" - все, что связано с зеркалом и украшением себя, исключая гигиенические процедуры (роль истинной "красавицы" не предполагает наличие других ролей - "мамы" или "жены"); действия, связанные с интимной жизнью взрослых (например, кукол укладывают раздетыми в одну постель, накрывают одеялом, и они целуются).

4. Повторы тем игр, игровых действий и их смысловая нагрузка.

Опишем полученные результаты по всем четырем показателям.

Темы игр определялись в соответствии с тем, что для детей было главным в игре. Тема игры отличается от сюжета - она "говорит" о том, про что игра, во что дети играли. Ниже перечислены полученные в эксперименте темы (в играх с обоими типами кукол).

· В "маму" - дети называли куклу мамой, она выполняла обязанности мамы, хотя у нее могло не быть своих детей, тогда она ухаживала за чужими детьми.

· Б "семью" - имелась полная кукольная семья с мамой, детьми и папой, который принимал непосредственное участие в жизни дома и воспитании детей.

· В "мужа и жену" - в игре принимала участие семейная, но бездетная пара.

· Во "взрослую дочку" - кукла ребенка приходилась взрослой дочерью куклам экспериментатора, которые выполняли роли ее родителей.

· В "танцы" - центральным моментом игры являлись сборы на танцы и сами танцы.

· В "свадьбу" - главным моментом игры являлись свадьба кукол и приготовление к ней.

· В "дракончика" - ребенок вместо куклы выбирал другую игрушку - дракончика и развертывал свой сюжет.

· В "гонки" - ключевым моментом игры являются гонки на машинах и победа в них.

· В "поход на пляж" - основным моментом игры было посещение куклами пляжа, загорание и купание.

· В "девушек-подружек" - куклы в игре являются подружками, которые все делают вместе.

· В "свидание Кена и Барби" - центральным моментом игры является свидание Кена и Барби как жениха и невесты.

· В "девушек-красавиц" - стержнем игры являлось наведение красоты кукол, которые живут одни.

· В "дочки-матери" - в игре принимали участие кукла-мама и ее дети, а папы в игре не было (его участие и не предполагалось).

· Во "взрослую девушку" - аналогично взрослой дочери, но у куклы не было родителей, и она жила самостоятельно.

· В "сына" - кукла выступала и роли сына и выполняла соответствующие действия.

Общее число тем в играх с различными куклами не совпадало. В играх с Барби их было в два раза больше, чем в играх с обычными куклами. Хотя количество данных в нашем исследовании ограничено, полученные результаты свидетельствуют о том, что игровой материал Барби наталкивает ребенка на разыгрывание более разнообразных игровых тем, чем наши обычные куклы.

До 5 лет темы игр с обеими куклами почти совпадают. Различия в выборе темы игры начинали проявляться после 5 лет.

В игре с Барби появились темы игр в "мужа и жену", в "танцы", в "свадьбу" (которых в этом возрасте в играх с обычными куклами не было); некоторые из них сохранились в 6 и 7 лот (в играх с обычными куклами их в 6 и 7 лет тоже не было). В играх с обычными куклами после 5 лет появилась игра в "девушек-подружек" (которой не было в играх с Барби в 5 лет). Тема "девушки-подружки" сохранилась и в 6 лет (с Барби таких тем в этом возрасте меньше). В 7 лет увеличилось число игр во "взрослую девушку" (эта тема появилась в 6 лет). Данной темы в играх с Барби вообще не было.

Смысловая близость некоторых тем позволила нам выделить всего четыре группы тем.

1. Семейные отношения:

а) детско-родительские - игры в "маму", в "семью", во "взрослую дочку", в"дочки-матери", в "сына";

б) женско-мужские отношения -игры в "мужа и жену".

2. Самостоятельная, независимая жизнь - игры во "взрослую девушку", в "девушек-подружек", в "девушек-красавиц".

3. Темы, связанные с переходом в другой тип жизни (взрослую, семейную, супружескую), - игры в "танцы", в "свидание Кена и Барби", в "свадьбу".

4. Игры мальчиков - игры в "дракончика", в "гонки".

Литература

1. Абраменкова В.В. Игра формирует душу ребенка // Мир психологии. № 4, 1998.

2. Антонова М.А. Специфика игры с куклой Барби у детей дошкольного возраста: Дипломная работа, защищенная в МГППУ. М., 2002,

3. Ершова Г.Г. Игра как способ развития моделирующего мышления // Мир психологии. 1998. №4.

4. Крайг Г. Психология развития. СПб., 2000.

5. Лосева В.К., Лунькон А. И. Психосексуальное развитие ребенка. М., 1995.

6. Нойшюц К. Куклы - своими руками. М., 2001.

7. Тендрякова М. Новые дочки-матери // Педология / Новый век. 2000. № 2.

8. Тендрякова М. Время в зеркале детской игры // Педология / Новый век. 2000. № 6.

9. Эльконин Д.Б. Введение в психологию развития. М., 1994.

10. Эльконин Д.Б. К проблеме периодизации психического развития в детском возрасте // Психологи отечества. М., 1997.

11. Эльконин Д.Б. Психология игры. М., 1999.

12. Эльконинова Л.И. О предметности детской игры // Вестник Моск. ун-та. Сер. 14. Психология. 2000. № 2.

13. Юнг К. Конфликты детской души. М., 1997.

14. Cole М., Cole S. The Development of Children. N.Y., 1989

Л.И. Эльконинова, М.В. Антонова. По материалам журнала "Психологическая наука и образование" – PsyEdu.ru

Думаю, что и Барби, и пупсики имеют право на существование. Их невозможно сравнивать - они созданы с разными целями. Играя с Барби и подобными куклами, ИМХО, девочка ощущает себя вовсе не горничной, а как раз-таки отождествляет себя с ней. Юность, которую воплощают фэшн-куклы - время тусовок и общения. Почему в игре должны быть только 2 возраста - ребëнок и взрослый? Есть ещë и юность, которую можно обыграть только с куклами типа Барби. А вообще, с Барби можно играть и в семью - в наборах есть куклы - пупсики и маленькие дети, было бы желание😉

К слову, я сама в детстве чаще играла в животных, рыцарей и супергероев, позже на волне моды в нашем дворе начала играть в куклы типа Эвер Афтер Хай. Теперь люблю и наряды для кукол придумывать, и в реконструкцию играть, и ролить (доспехи и оружие - ещë одна моя слабость), и модели мотоциклов собирать. Разные интересы, и друг другу они совсем не мешают😊

Да, игрушки нужны самые разные, чем разнообразнее, тем лучше. Иначе даже кукло-семью не создать. Не говоря уж про то, что действительно не всегда хочется играть только в куклы (или только в солдатиков).

Я в машинки брата играла. 😁 А потом он вырос и стала в куклы. Ему мои куклы тоже нравились.

Гость, а какие куклы Вы предпочитали? Я с 9 до 12 лет собирала МХ, ЭАХ, Пони, Поппикси и Нови Старс. До этого водилась в основном с мальчишками, игры и игрушки были соответствующими, только пони я могла увлечься и намного раньше, просто не знала про них.

Нови Старс только мечтала! У меня всего 1 кукла была, у подруги было 3, мы с ними любили играть. Потом сломалась моя и у нее одна кукла поломалась, и мы на Барби перешли 😁 Но инопланетяно больше люблю. Хоть бы их выпустили опять но качество получше! Сейчас РХ люблю. МХ собирала но мало, а ЕАХ мне тогда как-то не покупали, а мне они очень нравились.

У меня тоже была одна Нови Старс, что интересно, она очень нравилась и моей маме. РХ очень интересные, как и их "теневая сторона"😊 А как Вы относитесь к солдатикам, особенно из фэнтезийных армий?

admin, ахахах, вспомнилось, как я в детстве играла с куклами в Эмиля из Лëннеберги и приклеивала пупсам бороды и усы - некому было играть роли папы Эмиля и Альфреда😄

Солдатиков вспомнила как собирала оловянных из серий-партворков, вот это было интересно! И сыну собирали Технолога, у них классные фэнтези-солдатики)

Шадоу даже интересней просто РХ. Там всех кукол хочется заполучить. А солдатиков как-то не было особо много.

У меня в детстве был конструктор, из которого можно было собирать машинки и мотоциклы. Был игрушечный спортбайк с пилотом. Но, став немного постарше, я сильно полюбила чопперы и круизëры.

admin, спасибо Вам большое за создание темы про Maisto! Они прекрасны😍

Да, Шадоу мне тоже нравятся😊 Партворки? Таких не помню, помню пакетики из киоска с наборами солдатиков "Эльфы", "Гномы", "Орки" и. т. д. Надо найти информацию про этих солдатиков. У меня ещë есть деревянный и световой мечи, лук и стрелы.

Гость, Вы писали, что играли в машинки. А как Вам мотоциклы? Если они Вам тоже нравились, то какие модели больше?

Пакетики - это Битвы Фэнтези от Технолога, ох, мы их много собирали, мне до сих пор нравятся)) Во: Битвы Fantasy

Посмотрела, классные фигурки 👍🤩

Да, я знаю про Битвы Фэнтези, они очень классные😎👍

Мотоциклы нравятся игрушечные, но в детстве у меня их не было. Сейчас для кукол хочу какой-нибудь. Попадались фотки где Барби и Кены рядом с мотоциклами, выглядит как настоящее, очень тоже так хочу!

Битвы Фентези на все времена! У меня даже папа их любит (я покупала раньше сыну, а теперь и папа стал сам покупать, они вместе собирают).

Очень рекомендую мотоциклы от Maisto, только по размеру они подходят далеко не всем куклам. Байки от Полесья - тоже хороший вариант, единственное, на них нет спидометров и подножек, названия тоже перепутаны: например, круизëр назван "кроссом". Но в целом они очень крепкие и красивые.

От Полесья даже не знала, надо поглядеть